知っておくべきMQL5ウィザードのテクニック(第28回):学習率に関する入門書によるGANの再検討

学習率(Learning Rate)とは、多くの機械学習アルゴリズムの学習プロセスにおいて、学習目標に向かうステップの大きさのことです。以前の記事で検証したニューラルネットワークの一種である生成的敵対的ネットワーク(GAN: Generative Adversarial Network)のパフォーマンスに、その多くのスケジュールと形式が与える影響を検証します。

独自のLLMをEAに統合する(第5部):LLMによる取引戦略の開発とテスト(IV) - 取引戦略のテスト

今日の人工知能の急速な発展に伴い、言語モデル(LLM)は人工知能の重要な部分となっています。私たちは、強力なLLMをアルゴリズム取引に統合する方法を考える必要があります。ほとんどの人にとって、これらの強力なモデルをニーズに応じてファインチューニングし、ローカルに展開して、アルゴリズム取引に適用することは困難です。本連載では、この目標を達成するために段階的なアプローチをとっていきます。

ニューラルネットワークが簡単に(第72回):ノイズ環境における軌道予測

前回説明した目標条件付き予測符号化(GCPC)法では、将来の状態予測の質が重要な役割を果たします。この記事では、金融市場のような確率的環境における予測品質を大幅に向上させるアルゴリズムを紹介したいとおもいます。

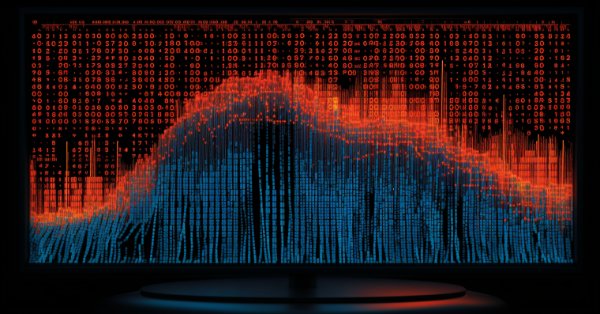

知っておくべきMQL5ウィザードのテクニック(第11回):ナンバーウォール

ナンバーウォールは、リニアシフトバックレジスタの一種で、収束を確認することにより、予測可能な数列を事前にスクリーニングします。これらのアイデアがMQL5でどのように役立つかを見ていきます。

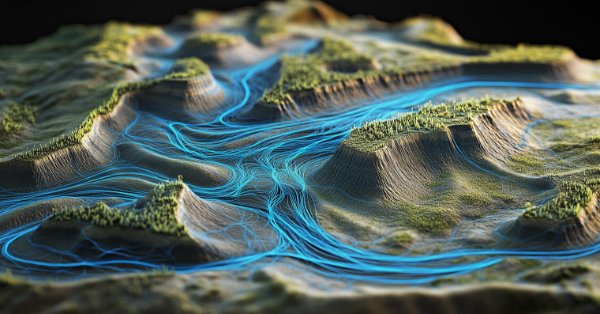

母集団最適化アルゴリズム:Intelligent Water Drops (IWD)アルゴリズム

この記事では、無生物由来の興味深いアルゴリズム、つまり川床形成プロセスをシミュレーションするIntelligent Water Drops (IWD)について考察しています。このアルゴリズムのアイデアにより、従来の格付けのリーダーであったSDSを大幅に改善することが可能になりました。いつものように、新しいリーダー(修正SDSm)は添付ファイルにあります。

母集団最適化アルゴリズム:2進数遺伝的アルゴリズム(BGA)(第2回)

この記事では、自然界の生物の遺伝物質で起こる自然なプロセスをモデル化した2進数遺伝的アルゴリズム(binary genetic algorithm:BGA)を見ていきます。

人工散布アルゴリズム(ASHA)

この記事では、一般的な最適化問題を解決するために開発された新しいメタヒューリスティック手法、人工散布アルゴリズム(ASHA: Artificial Showering Algorithm)を紹介します。ASHAは、水の流れと蓄積のプロセスをシミュレーションすることで、各リソース単位(水)が最適解を探索する「理想フィールド」という概念を構築します。本稿では、ASHAがフローと蓄積の原理をどのように適応させ、探索空間内でリソースを効率的に割り当てるかを解説し、その実装およびテスト結果を紹介します。

母集団最適化アルゴリズム:SSG(Saplings Sowing and Growing up、苗木の播種と育成)

SSG(Saplings Sowing and Growing up、苗木の播種と育成)アルゴリズムは、様々な条件下で優れた生存能力を発揮する、地球上で最も回復力のある生物の1つからインスピレーションを得ています。

知っておくべきMQL5ウィザードのテクニック(第08回):パーセプトロン

パーセプトロン(単一隠れ層ネットワーク)は、基本的な自動取引に精通していて、ニューラルネットワークを試してみようとしている人にとって、優れた入門編となります。エキスパートアドバイザー(EA)用のMQL5ウィザードクラスの一部であるシグナルクラスアセンブリでこれをどのように実現できるかを段階的に見ていきます。

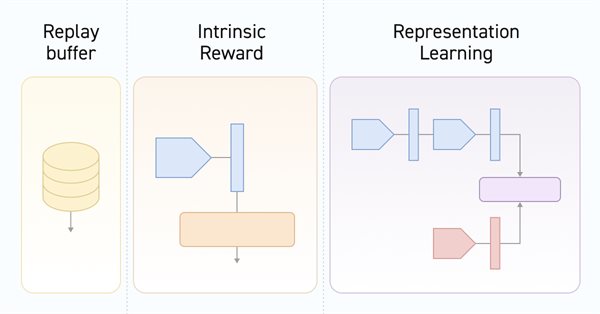

ニューラルネットワークが簡単に(第55回):対照的内発制御(Contrastive intrinsic control、CIC)

対照訓練は、教師なしで表現を訓練する方法です。その目標は、データセットの類似点と相違点を強調するためにモデルを訓練することです。この記事では、対照訓練アプローチを使用してさまざまなActorスキルを探究する方法について説明します。

ニューラルネットワークの実践:擬似逆行列(I)

今日は、純粋なMQL5言語で擬似逆行列の計算を実装する方法を検討し始めます。これから見るコードは、初心者にとっては予想していたよりもはるかに複雑なものになる予定で、それをどのように簡単に説明するかをまだ模索中です。したがって、今のところは、これを珍しいコードを学ぶ機会と考えてください。落ち着いて注意深く学んでください。効率的または迅速な適用を目的としたものではありませんが、可能な限り教訓的なものにすることが目標です。

PythonとMQL5における局所的特徴量選択の適用

この記事では、Narges Armanfardらの論文「Local Feature Selection for Data Classification」で提案された特徴量選択アルゴリズムを紹介します。このアルゴリズムはPythonで実装されており、MetaTrader 5アプリケーションに統合可能なバイナリ分類モデルの構築に使用されます。

機械学習の限界を克服する(第3回):既約誤差に関する新たな視点

本記事では、モデルがおこなうすべての予測に密かに影響を与える、隠れた幾何学的誤差の源に新たな視点を提供します。取引における機械学習予測の評価方法と活用法を再考することで、従来見過ごされてきたこの視点が、より鋭い意思決定、より高いリターン、そして、すでに理解していると思っていたモデルをより賢く活用する道を開くことを示します。

古典的な戦略を再構築する(第11回):移動平均クロスオーバー(II)

移動平均とストキャスティクスオシレーターは、トレンドに従う取引シグナルを生成するために使用できます。ただし、これらのシグナルは価格変動が発生した後にのみ観察されます。AIを使用することで、テクニカルインジケーターに内在するこの遅れを効果的に克服できます。この記事では、既存の取引戦略を改善できるような、完全に自律的なAI搭載のエキスパートアドバイザー(EA)を作成する方法を説明します。最も古い取引戦略であっても、改善することは可能です。

Pythonでの見せかけの回帰

見せかけの回帰は、2つの時系列がまったくの偶然で高い相関を示し、回帰分析で誤解を招く結果をもたらす場合に発生します。このような場合、変数が関連しているように見えても、その相関関係は偶然であり、モデルの信頼性は低くなります。

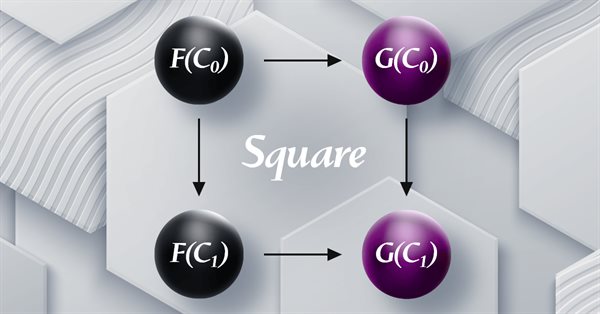

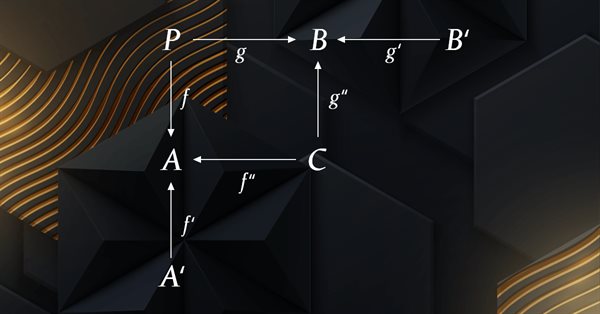

MQL5の圏論(第19回):自然性の正方形の帰納法

自然性の正方形の帰納法を考えることで、自然変換について考察を続けます。MQL5ウィザードで組み立てられたエキスパートアドバイザー(EA)の多通貨の実装には若干の制約があるため、スクリプトでデータ分類能力を紹介しています。主な用途は、価格変動の分類とその予測です。

ニューラルネットワークが簡単に(第59回):コントロールの二分法(DoC)

前回の記事では、Decision Transformerを紹介しました。しかし、外国為替市場の複雑な確率的環境は、提示した手法の可能性を完全に実現することを許しませんでした。今回は、確率的環境におけるアルゴリズムの性能向上を目的としたアルゴリズムを紹介します。

MQL5の圏論(第21回):LDAによる自然変換

連載21回目となるこの記事では、自然変換と、線形判別分析を使ったその実装方法について引き続き見ていきます。前回同様、シグナルクラス形式でその応用例を紹介します。

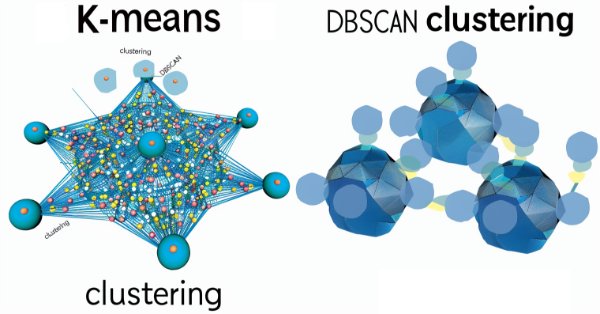

知っておくべきMQL5ウィザードのテクニック(第13回):ExpertSignalクラスのためのDBSCAN

DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise)は、データをグループ化する教師なし形式であり、入力パラメータをほとんど必要としません。入力パラメータは2つだけであり、K平均法などの他のアプローチと比較すると利点が得られます。ウィザードで組み立てたEAを使用してテストし、最終的に取引するために、これがどのように建設的であり得るかを掘り下げます。

古典的な戦略を再構築する(第10回):AIはMACDを強化できるか?

MACDインジケーターを経験的に分析し、インジケーターを含む戦略にAIを適用することで、EURUSDの予測精度が向上するかどうかをテストします。さらに、インジケーター自体が価格より予測しやすいのか、またインジケーターの値が将来の価格水準を予測できるのかも同時に評価します。これにより、AI取引戦略にMACDを統合することに投資する価値があるかどうかを判断するための情報を提供します。

母集団最適化アルゴリズム:群鳥アルゴリズム(BSA)

本稿では、自然界における鳥の群れの集団的な相互作用に着想を得た、鳥の群れに基づくアルゴリズム(BSA)を探求します。飛行、警戒、採餌行動の切り替えなど、BSAの個体にはさまざまな探索戦略があるため、このアルゴリズムは多面的なものとなっています。鳥の群れ、コミュニケーション、適応性、先導と追随の原理を利用し、効率的に最適解を見つけます。

MQL5の圏論(第4回):スパン、実験、合成

圏論は数学の一分野であり、多様な広がりを見せていますが、MQL5コミュニティでは今のところ比較的知られていません。この連載では、その概念のいくつかを紹介して考察することで、トレーダーの戦略開発におけるこの注目すべき分野の利用を促進することを目的としたオープンなライブラリを確立することを目指しています。

母集団最適化アルゴリズム:社会集団の進化(ESG)

多母集団アルゴリズムの構成原理を考えます。この種のアルゴリズムの一例として、新しいカスタムアルゴリズムであるESG (Evolution of Social Groups)を見てみましょう。このアルゴリズムの基本概念、母集団相互作用メカニズム、利点を分析し、最適化問題におけるパフォーマンスを検証します。

ニューラルネットワークが簡単に(第73回):値動きを予測するAutoBot

引き続き、軌道予測モデルを訓練するアルゴリズムについて説明します。この記事では、「AutoBot」と呼ばれるメソッドを紹介します。

知っておくべきMQL5ウィザードのテクニック(第45回):モンテカルロ法による強化学習

モンテカルロは、ウィザードで組み立てられたエキスパートアドバイザー(EA)における実装を検討するために取り上げる、強化学習の4つ目の異なるアルゴリズムです。ランダムサンプリングに基づいていますが、多様なシミュレーション手法を活用できる点が特徴です。

知っておくべきMQL5ウィザードのテクニック(第32回):正則化

正則化とは、ニューラルネットワークのさまざまな層全体に適用される離散的な重み付けに比例して、損失関数にペナルティを与える形式です。様々な正則化形式について、ウィザードで組み立てたEAを使ったテスト実行で、この正則化が持つ重要性を見てみます。

未来のトレンドを見通す鍵としての取引量ニューラルネットワーク分析

この記事では、テクニカル分析の原理とLSTMニューラルネットワークの構造を統合することで、取引量分析に基づく価格予測の改善可能性を探ります。特に、異常な取引量の検出と解釈、クラスタリングの活用、および機械学習の文脈における取引量に基づく特徴量の作成と定義に注目しています。

知っておくべきMQL5ウィザードのテクニック(第49回):近接方策最適化による強化学習

近接方策最適化は、強化学習におけるアルゴリズムの一つで、モデルの安定性を確保するために、しばしばネットワーク形式で非常に小さな増分で方策を更新します。前回の記事と同様に、ウィザードで作成したエキスパートアドバイザー(EA)において、これがどのように役立つかを探ります。

コードロックアルゴリズム(CLA)

この記事では、コードロックを単なるセキュリティメカニズムとしてではなく、複雑な最適化問題を解くためのツールとして再考し、新たな視点から捉えます。セキュリティ装置にとどまらず、最適化への革新的アプローチのインスピレーション源となるコードロックの世界をご紹介します。各ロックが特定の問題の解を表す「ロック」の母集団を作り、機械学習や取引システム開発など様々な分野でこれらのロックを「ピッキング」し、最適解を見つけるアルゴリズムを構築します。

細菌走化性最適化(BCO)

この記事では、細菌走化性最適化(BCO)アルゴリズムのオリジナルバージョンとその改良版を紹介します。新バージョン「BCOm」では、細菌の移動メカニズムを簡素化し、位置履歴への依78ytf存を軽減するとともに、計算負荷の大きかった元のバージョンに比べて、より単純な数学的手法を採用しています。この記事では両者の違いを詳しく検討し、とくにBCOmの特徴に焦点を当てます。また、テストを実施し、その結果をまとめます。

MQL5の圏論(第23回):二重指数移動平均の別の見方

この記事では、前回に引き続き、日常的な取引指標を「新しい」視点で見ていくことをテーマとします。今回は、自然変換の水平合成を取り扱いますが、これに最適な指標は、今回取り上げた内容を拡大したもので、二重指数移動平均(DEMA)です。

MQL5とPythonで自己最適化エキスパートアドバイザーを構築する(第2回):ディープニューラルネットワークのチューニング

機械学習モデルには、様々な調整可能なパラメータがあります。この連載では、SciPyライブラリを使用して、特定の市場に合うようにAIモデルをカスタマイズする方法を探ります。

ニューラルネットワークが簡単に(第71回):目標条件付き予測符号化(GCPC)

前回の記事では、Decision Transformer法と、そこから派生したいくつかのアルゴリズムについて説明しました。さまざまな目標設定手法で実験しました。実験では、さまざまな方法で目標を設定しましたが、それ以前に通過した軌跡に関するモデルの研究は、常に私たちの関心の外にありました。この記事では、このギャップを埋める手法を紹介したいと思います。

Candlestick Trend Constraintモデルの構築(第9回):マルチ戦略エキスパートアドバイザー(I)

今日は、MQL5を使って複数の戦略をエキスパートアドバイザー(EA)に組み込む可能性を探ります。EAは、指標やスクリプトよりも幅広い機能を提供し、変化する市場環境に適応できる、より洗練された取引アプローチを可能にします。詳しくは、この記事のディスカッションをご覧ください。

機械学習の限界を克服する(第1回):相互運用可能な指標の欠如

私たちのコミュニティがAIをあらゆる形態で活用した信頼性の高い取引戦略を構築しようとする努力を、静かに蝕んでいる強力で広範な力があります。本稿では、私たちが直面している問題の一部は、「ベストプラクティス」に盲目的に従うことに根ざしていることを明らかにします。読者に対して、実際の市場に基づくシンプルな証拠を提供することで、なぜそのような行動を避け、むしろドメイン固有のベストプラクティスを採用すべきかを論理的に示します。これによって、私たちのコミュニティがAIの潜在的な可能性を回復するチャンスを少しでも持てるようになるのです。

ニューラルネットワークが簡単に(第95回):Transformerモデルにおけるメモリ消費の削減

Transformerアーキテクチャに基づくモデルは高い効率を示しますが、その使用は、訓練段階と運転中の両方で高いリソースコストによって複雑になります。この記事では、このようなモデルのメモリ使用量を削減するアルゴリズムを紹介します。

データサイエンスとML(第33回):MQL5におけるPandas DataFrame、ML使用のためのデータ収集が簡単に

機械学習モデルを使用する際は、学習・検証・テストに使用するデータの一貫性を確保することが重要です。この記事では、MQL5の外部(多くの学習がおこなわれる環境)とMQL5内部の両方で同じデータを利用できるようにするため、MQL5で独自のPandasライブラリを作成します。

機械学習における量子化(第1回):理論、コード例、CatBoostでの実装解析

この記事では、ツリーモデルの構築における量子化の理論的な応用を考察し、CatBoostに実装された量子化手法を紹介します。複雑な数式は使用しません。